Drittes Standbein Haslau

1900

Die „Hammermühle“ in Haslau bei Eger (heute Hazlov, Tschechien) hatte man schon lange neben vielen anderen in der damaligen Monarchie (in den Annalen sind über 20 Standorte erwähnt) als Faktorei in Vertrag, sodass man sich entschloss, sie als drittes Standbein zu erwerben, als Weberei auszubauen und einzurichten. Ausstattung: 242 Webstühle, 3028 Feinspindeln, 1 Zwirnmaschine, 4 Rauhmaschinen und verschiedene Garn- und Warenveredelungsmaschinen.

„Hammermühle“ in Haslau, Tschechien

„Die Liegenschaft bestand aus der Hammermühl Haus Nr. 4, einer Mahlmühle und der Bretterschneide, das einstöckige Wohngebäude Haus Nr. 5, das ehemalige Fabriksgebäude, Appretur Haus Nr. 169 mit Schupfen, Scheuer, Wagenremiese, Appretureinrichtung und verschiedene Vorräte nebst Handwebstühlen, weiters Wiesen, Weiden, Teich u. Bach im Ausmaß von 3.143 m2.“

Erstmals wurde die Erzeugung von Kunstseide-Waren aufgenommen. Es war das erste Wirtschaftsjahr mit Kronenwährung. Rudolf und Josef Lang wurden an der Firma beteiligt (im Handelsregister als öffentliche Gesellschafter jedoch erst 1908 eingetragen).

Pariser Weltaustellung 1900 – Postkarte

Nach der Pariser Weltausstellung 1900 versuchte Josef Lang Jacquardfiguren mittels „Maschlketten“ herzustellen, wodurch eine neue Qualität Handtücher geschaffen wurde, welche alle anderen Webarten vorgezogen und schließlich in ganz Europa nachgemacht wurde.

Auch die Trauner Fabrik wurde weiter ausgebaut. In der Spinnerei, Weberei und Ausrüstung wurde weitere moderne Maschinen aufgestellt. Der Gesamtumsatz des Unternehmens betrug im Jahr 1901 über 600.000 Kronen. Neun Jahre später sollten es dann schon 3 Millionen sein. Es gab 7 Auslandsvertreter, die in New York, Mailand, Budapest, Triest und Berlin tätig waren.

Stehend Wilhelm Lang (links) und Eduard Lang (rechts); unten links Wilhelmine Raunegger, unten in der Mitte Caroline Mann und unten rechts Ottilie Mann, aufgenommen Anfang 1900 im Hof der Sechshauserstraße Nr. 17.

In der Trauner Fabrik brach ein Streik aus, der mehr einen allgemein-politischen Hintergrund hatte. Die Freien Gewerkschaften versuchten in dieser Zeit, höhere Löhne und eine kürzere Arbeitszeit zu erreichen. Der Streik dauerte von 21. Mai bis 10. Juni. Ein Verkürzung der Tages-Arbeitszeit von 11 auf 10 Stunden konnten die Arbeiter nicht erwirken, jedoch eine „gewisse Lohnregulierung“ und einen „Generalpardon“.

Die Webereiproduktion belief sich zu dieser Zeit in Roh- und Weißwaren 369.159 Meter, Hemden- und Kleiderstoffe 230.278 Meter, Modeflanelle 130.766 Meter, Druckseide, Schafwolle und Damast 102.946 Meter; gesamt also 833.149 Meter. Die „Totalregie“ (Anteil der Herstellungskosten) betrug 76 Prozent. Die Färbereiproduktion erreichte 45.800 Kilogramm, die Bleichproduktion 93.500 Kilogramm Garn.

1901

Am 5. Juli 1901 verursachte ein heftiger Gewitterregion regionale Überschwemmungen.

Trauner BürgerInnen vor der Apotheke bzw. J. Augner’s Glaserei

1902

Rudolf Langs Ehefrau Hedwig gebar am 8. Mai 1902 in Traun im östlichen heutigen Bürotrakt Friedrich („Fritz“) Lang. Sein Bruder Wilhelm („Willy“) war zu diesem Zeitpunkt um 13 Monate älter, der zweite Bruder Rudolf („Rudi“) hatte drei Jahre zuvor das Licht der Welt erblickt.

1903

Am 1. Februar 1903 verschied Karoline Lang und wurde nach ihrer Aufbahrung am Hietzinger Friedhof in der Familiengruft bestattet (Grab 14/100). „Die letzte Graumann ist gegangen“, meinte ihr Sohn Wilhelm Lang, als er die traurige Mitteilung des Todes seiner Mutter bekanntgab.

In ihrem Testament vermachte Karoline Lang der Josef Lang’schen Stiftung für Studierende 4000 Kronen, dem Weberwitwen-Pensionsinstitut 6000 Kronen (ein Betrag, welcher der Gesamtsumme all ihrer Weberwitwen-Zuwendungen entsprach), den Armen Wiens 4000 Kronen, den armen Webern in 6 Faktoreien 1200 Kronen, der Suppen- und Kinderbewahranstalt je 200 Kronen, jedem Arbeiter in der Wiener Fabrik 20 Kronen und den Dienstleuten je 40 Kronen. Der Firma Friedrich Graumann’s Eidam & Co. vermachte sie 10.000 Kronen als Anlage, wobei die Zinsgewinne dieses Kapitals zur Unterstützung bedürftiger Arbeiter in Traun bestimmt waren.

Grabstätte der Familien Graumann und Lang am Hietzinger Friedhof (Grab 14/100) – der Grabstein aus 1856 wurde offenbar am 14. 08. 1884 vom Schmelzer Friedhof (seit 1892 im Stadtgebiet Wiens, nach dem Ersten Weltkrieg aufgelassen: dort steht jetzt die Wiener Stadthalle) anlässlich der Grabverlegung mit übersiedelt.

1904

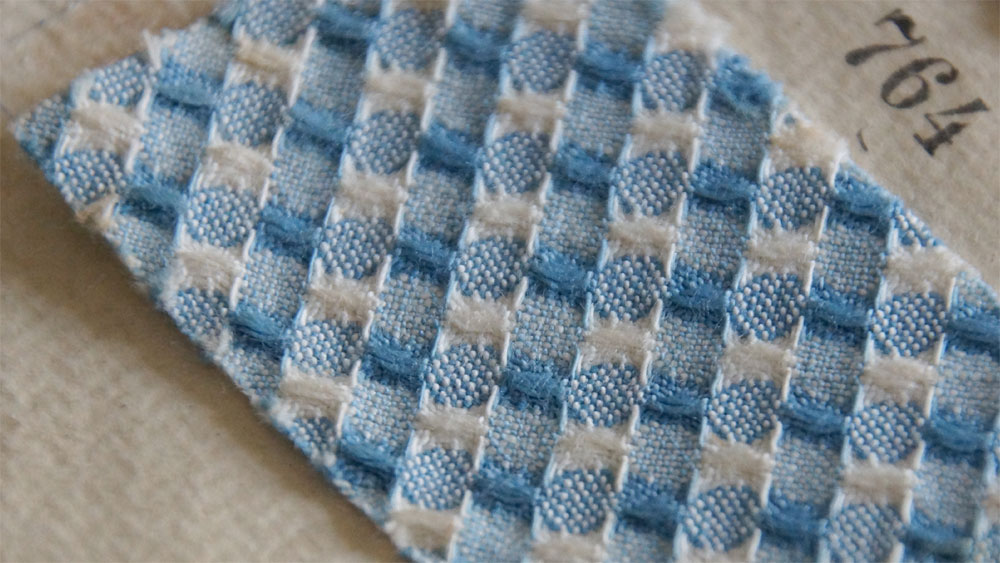

1904 wurde als Neuheit auch die Erzeugung färbiger Piqué-Decken eingeführt. Als Spezialität produziert man Piqué-Decken für Hotels, in die deren Name mitgewoben wurden. Sie fanden großen Absatz.

Piqué-Muster der Firma Graumann. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek

Die Kranzgasse Nr. 5 und der Neubau in der Kranzgasse Nr. 7 in Wien-Sechshaus

1905

Im Jahr 1905 erfuhr der Betrieb in Haslau durch eine moderne Shedd-Halle in Verbindung mit einem Kesselhaus und einem einstöckigen Portierhaus, in dem zwei Wohnungen untergebracht waren, eine bedeutende Vergrößerung. Dazu war der Ankauf eines etwa 5 Hektar großen Geländes notwendig. Im selben Jahr wurden ein Lokomobil mit 60 PS Leistung und wenig später weitere 50 Webstühle angeschafft, die entsprechenden Vorbereitungsmaschinen aufgestellt sowie eine Näherei, Zwirnerei, Kartenschlägerei, eine einfache Wäscherei-Einrichtung sowie eine Chenille-Schneiderei eingerichtet.

Belegschaft vor der Haslauer Fabrik – im Zweiten Weltkrieg zerstört

Zu einem Exportschlager nach Amerika wurden Bastschuhe. Deren Produktion erfolgte hauptsächlich im Betrieb von Johann Struad in Bakov a/Isar (Böhmen). Sie wurden mit den Badestoff-Abfällen aus der Textilproduktion ausgefüttert, was sie wohlig warm und bequem machte. Weil sie recht billig waren, pflegten sie speziell auch Kur- und Badegäste mit in die Bäder zu nehmen, um sie nach ihrem Aufenthalt dann wegzuwerfen.

Auch die Chenille-Erzeugung fand einen höheren Absatz. Aus der groben Chenille wurden Frottierhandtücher und Plüschdecken, aus der feinen Chenille zusätzlich auch Plüschvorleger erzeugt.

Die Näherei war ein Stockwerk über der Musterkollektion untergebracht. Zusätzliche 14 Nähmaschinen wurden nötig, die Musterei- und Kollektionsabteilung wesentlich vergrößert und durch Anschaffung von Muster-Schneidmaschinen modernisiert.

Nach Genehmigung durch das Rote Kreuz in Traun begann Graumann mit der Erzeugung von chemischer reiner Verbandwatte. Sie wird aus entfetteter und sehr feinfasriger Baumwolle hergestellt – wodurch sie eine maximale Saugfähigkeit erhält.

Graumann Badematte

1906

Zeit beachtlicher Umsatzsteigerungen (von über 600.000 Kronen im Jahr 1906 auf 3,1 Millionen Kronen im Jahr 1910). Dies erforderte in Traun einen weiteren Bau durch die „Neue Weberei“, östlich anschliessend an die „Webererei Mitte“.

„Neue Weberei“ mit den gut sichtbaren Shedds

Übersichtsaufnahme des Trauner Fabriksgeländes. Der Schlot beim „Herrenhaus“ wurde 1925 nach der Anschaffung eines elektrischen 50 PS Motors abgetragen.

Chenille-Saum eines Graumann-Handtuches. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek