Höhepunkt

1908

Am 8. Jänner starb Eduard Lang. Sein Tod veranlasste Rudolf Lang, samt Familie nach Wien zu übersiedeln. Zuerst nahm er sich eine Wohnung in der Trautmannsdorfgasse Nr. 8 (Miete: 1500 Kronen pro Halbjahr), 1910 kaufte er dann das Haus in der Gyrowetzgasse Nr. 9. Kaufpreis: 54.500 Kronen. Rudolf Lang wurde als Gesellschafter in die Firma aufgenommen, die Leitung der Fabrik übernahm der zum Direktor ernannte Chemiker Emil Mayer. Ein zweiter Chemiker wurde eingestellt, um die Arbeiten im wesentlich vergrößerten und mit verschiedensten Apparaten ausgestatteten Laboratorium bewältigen zu können.

Eduard Lang (1854-1908).

1909

Erweiterung des Kesselhauses und Austausch des alten gegen einen neuen, viel größeren Kessels. Stilllegung der alten Dampfmaschine. Dieser Modernisierungsschritt bewirkte eine Steigerung des Betriebsdruckes von 7,5 auf 9,5 atü. Die neue Dampfmaschine leistete nun mit 40 Prozent Füllung 155 PS.

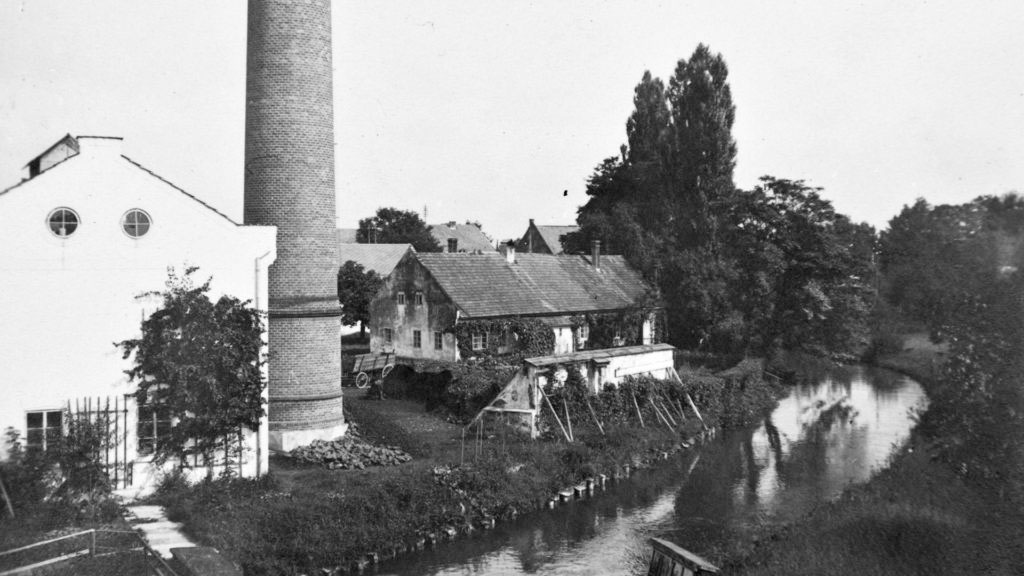

Dampfkessel der Fabrik in Traun.

1909 wurde auch das Bleichen von Baumwollflocke aufgenommen und ein Hürdentrockenapparat von Schilde angeschafft. Die gebleichte Baumwolle kam dann in der eigenen Spinnerei zur Weiterverarbeitung.

Beispiel einer Graumann-Badezimmergarnitur bestehend aus Badematte, Badetuch, Handtuch und Waschfleck.

1910

„Zu den 1000 Wienern mit den höchsten Einkommen im Jahre 1910 zählten auch die Brüder Wilhelm und Rudolf Lang. Beide versteuerten im Jahr 1910 jeweils Jahreseinkommen von knapp über 100.000 Kronen. Es war der Höhepunkt der Firma Graumann und die letzte große Blütezeit der österreichischen Textilindustrie. Der Umsatz des Unternehmens war von 1901 bis 1910 von 600.000 Kronen auf drei Millionen angewachsen. Das Unternehmen beschäftigte in Wien, Traun und Haslau rund 1.400 Personen. Produziert wurden über 2 Millionen Laufmeter Stoff auf 964 Hand- und Maschinwebstühlen. Die Liste der Exportmärkte war breit gestreut. Ausschlaggebend war die Qualität.“ (Prof. Dr. Roman Sandgruber: „Die Textilindustrie – die Mutter aller Industrien“).

1911

Neue Maschinenanschaffungen standen wieder ins Haus. Zu diesem Zweck fuhr Rudolf Lang im März 1911 nach Dresden, Chemnitz, Crimmitschau, Berlin und Prag. Eine zweite Reise im November führte ihn über Haslau nach Leipzig, Naundorf bei Großenhain, Georgswalde, Sandau, Leipa und Leitmeritz.

Schwere Herzanfälle hinderten Wilhelm Lang an der Arbeit und er musste in ein Sanatorium eingeliefert werden. Nach langem, sehr qualvollem Leiden wurde er am 7. Juni 1911 im 66. Lebensjahr vom Tod erlöst. In seinem Testament bestimmte er je zur Hälfte Josef Lang und Rudolf Lang als Erben und bedachte seine sieben Geschwister mit je 1000 Kronen. Den Armen von Wien vermachte er 200 Kronen, den Armen von Traun und Haslau je 200 Kronen. Für bedürftige Arbeiter in Traun, Wien und Haslau wurde ein mit 1500 Kronen gefüllter Fond angelegt, dessen vierprozentige Zinsen den betroffenen Personen zugute kamen. Der „Josef Lang’schen Stiftung für Studierende“ vermachte er 5000 Kronen, der Suppenanstalt in Traun und der Kinderbewahranstalt in Wien je 200 Kronen, der Rettungsgesellschaft in Wien 200 Kronen, jedem der Arbeiter des Wiener Werkes 200 Kronen und verarmten Webern in fünf Faktorei-Standorten insgesamt 2000 Kronen.

Wilhelm Lang (1845-1911).

Nach dem Ableben von Wilhelm Lang am 7. Juni 1911 verblieben nur noch Rudolf Lang und Josef Lang. Ersterem oblag ab nun die gesamte finanzielle und technische Leitung des Unternehmens. Mittels 2708 Spindeln, 524 mechanischen und 440 manuellen Webstühlen wurden 130.000 Kilogramm Textilien produziert.

1912

Gründung einer Faktorei in Tremles (bis etwa 1914). Rund zehn Weber erzeugten dort Sacktücher. Von 1912 bis 1915 gab es auch eine Faktorei in Tierstein bei Selb (in Bayern), wo man Handtücher und Matten aus Chenille herstellte. Die Waren wurden dort auch gleich gewaschen, adjustiert und versendet (nur innerhalb von Deutschland). Die Bademäntel, für welche die Stoffe aus Haslau kamen, wurden in Selb genäht.

Der Umfang des Geschäftes hatte einen Höchststand erreicht. In Wien waren 48 Angestellte und 129 Arbeiter beschäftigt; in Traun 8 Angestellte und 494 Arbeiter; in Haslau 2 Angestellte und 171 Arbeiter. Den Faktoreien standen 7 Faktoren vor, die 510 Handweber anleiteten (in Pribislau 114 Weber, in Neustadtl 133, in Zizelitz 53, in Saar 53, in Windigsteig 60, in Kreuzberg 87 und in Tremles 10 Weber). In Summe waren dies 1369 Beschäftigte. Hinzu kamen noch die Vertreter im Ausland (also außerhalb der Grenzen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie). Die wichtigsten Exportländer waren Deutschland, Italien, Frankreich, die Schweiz, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Norwegen, Schweden, Dänemark und die USA, wo man in den Jahren 1911 bis 1914 durchschnittlich 16.000 Dollar Umsatz pro Jahr verbuchen konnte.

Graumann Badematte.

Von den in Traun beschäftigten 494 Arbeitern waren 328 in der Weberei, 71 in der Spinnerei und 95 in der Wäscherei, Färberei und Appretur beschäftigt. Angeleitet wurden sie durch 3 Abteilungsleiter für die Weberei, 1 in der Spinnerei und 2 in der Färberei. Maschinenstand: 381 Webstühle in Traun und 143 in Haslau. Insgesamt wurde auf 964 Webstühlen produziert. Die Jahresproduktion betrug über 2 Millionen Laufmeter Stoff. In den Vorkriegsjahren genoss Graumann einen noch besseren Ruf als beispielsweise die Firma Hämmerle – besonders in der Erzeugung von Hemdenstoffen. Allein in dieser Sparte wurden 750.000 Laufmeter pro Jahr verkauft. So schienen alle Vorbedingungen zu einer gedeihlichen Weiterentwicklung des Unternehmens gegeben zu sein – wenn sich nicht düstere Gewitterwolken am politischen Himmel geballt hätten, deren Entladung zwei Jahre später zur Entfesselung eines gewaltigen Krieges führten sollte.

1913

Am 30. April 1913 verunglückte der Bleichereiarbeiter Max Schuster. Er hatte die Deckelschrauben des Bleichkessels zu früh geöffnet. Durch die herausspritzende, kochend-heiße Lauge zog er sich so großflächige Verbrühungen zu, dass er tragischerweise am 2. Mai seinen Verletzungen erlag. Es war dies der bis dahin einzige tödliche Betriebsunfall der Firmengeschichte.

Bleichkessel in der Trauner Fabrik.

1914

Südlich des Welser Mühlbaches wurde die Trauner Fabrik nach zwei Jahren Bauzeit um die sog. „Appretur“ erweitert.

Die Appretur südlich vom Welser Mühlbach um 1924.

Appretur – Aufnahme aus 1924 mit den Herren Schwarz (mitte) und Rechberger (rechts).

In der Appretur wurden die fertigen Stoffe einer nachträglichen Behandlung unterzogen, um sie beispielsweise zu glätten (Mangel) oder in Richtung Haptik, Verarbeitbarkeit, Haltbarkeit usw. zu optimieren.

Appretur.

Am 28. Juni 1914 wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns und seine Frau ermordet. Erzherzog Franz Ferdinand und Sophie Chotek, Herzogin von Hohenberg, erlagen ihren Schussverletzungen. Genau einen Monat später erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Der Erste Weltkrieg hatte begonnen.

Die günstige Wirtschaftssituation der letzten Jahre und Entwicklungsmöglichkeit des Unternehmens wurde durch den Ausbruch des ersten Weltkrieges unterbrochen und nachteilig verändert. Nachdem die Firma Graumann den bis dahin höchsten Stand der geschäftlichen Entwicklung verbuchen konnte, unterbrach der Krieg mit seinen schrecklichen Folgen den Aufwärtsgang. Die jahrelange Unterbeschäftigung der Fabriken und die rasch steigende Inflation mit allen ihren Folgeerscheinungen fegten hinweg, was die Vorfahren mit ihrem Fleiß geschaffen hatten. In dieser schwierigen Zeit lag es dann an Rudolf Lang, die Geschicke der Fabrik zu lenken.

In Innsbruck eröffnete ein gewisser Herr Ludwig Palmers ein Wäschegeschäft. 30 Jahre später bildeten 45 Verkaufsstellen ein flächendeckendes Netz in Österreich. 2012 war Palmers dann an 300 Standorten in 15 europäischen Ländern vertreten.

Graumann Handtücher – Foto © Andreas Hollinek.

1915

Rohstoffmangel bedingte eine wesentliche Beschränkung der Produktionsmengen. Viele der Fabriken versuchten mit dem Staat ins Geschäft zu kommen – so auch Graumann. Durch die Erzeugung von Kaliko (ein durchappretiertes Spezialgewebe, das man in der Buchbinderei benötigte), Zeltstoffen, Rucksackstoffen, Struckse (Gewebe mit abwechselnd freigelegten Kett- bzw. Schussfäden wie z.B. „Cord“), Leibbinden- und Verbandsstoffen sowie Hemdstoffen für Soldaten Offiziere und die allgemeinen Truppe konnte wenigstens ein Teil der Belegschaft beschäftigt werden. Dennoch waren nicht genug Aufträge vorhanden, so dass die Spinnerei vollkommen zum Stillstand kam. Die Weberei in Traun arbeitete nur noch zur Hälfte, später traten dann sogar noch größere Beschränkungen ein. Ein Foto aus dem Jahr 1915 zeigt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Musterei in der Kranzgasse 5 in Wien-Sechshaus. Rechts oben das Porträt von Kaiser Franz Joseph I. (1830-1916).

Büro der Musterei in der Wiener Kranzgasse Nr. 5.

Am untenstehenden Foto sieht man Josef Lang (linkes Bild) und Rudolf Lang (rechtes Bild) in ihren Wiener Büros. Man beachte die mehrfachen Telefonapparate und die interne Kommunikationsanlage. Es war die Zeit, als die Telefonzentralen der Telekommunikationsbetreiber von handvermitteltem auf automatischem Betrieb umstellten und den Bau von ober- und unterirdischen Fernleitungen forcierten.

Josef Lang (links) und Rudolf Lang (rechts) in ihren Wiener Büros.

Mitarbeiter im Wiener Büro der Firma Graumann.

Die Belegschaft der Legerei in der Wiener Kranzgasse Nr. 7. V.l.n.r. Hermine Lawe, unbekannt, Olga Waldmann, Frieda Schafranek, Käthe Draxler, Marie Reinkenhof, Irma Sperl, Hans Himmelstoss, Rosa Leeb, Marie Huffer, Berta Wagner und Hans Stelzer.

Rudolf Lang richtete im Trauner „Bader-Haus“ ein Verwundetenheim ein. Im Juni 1916 erhielt er dafür das Ehrenzeichen II. Klasse des Roten Kreuzes. Ein Jahr später wurde ihm in Anerkennung seiner ersprießlichen Tätigkeit in der Gemeinde und im Trauner Schulwesen das Ehrenbürgerrecht verliehen.

Verwundetenheim im „Bader-Haus“ („Bader“ waren ärztliche Gehilfen).

Linkes Foto: links Färberei, rechts Weberei mit dem alten Schlot im Mittelpunkt (gesehen von Ost nach West). Rechts Foto: Fabrikstor mit Spinnerei, Schild: „Baumwoll-Spinnerei Friedrich Graumann“.

1916

Die Lücke zwischen Färberei und altem Kesselhaus wurde mit dem „Neuen Kesselhaus“ geschlossen. Es sollte die letzte Erweiterung der Trauner Fabrik bleiben. Sie verfügte damit über eine Nutzfläche von rd. 11.000 Quadratmeter.

Das alte „Kesselhaus“, Schornstein und Kohleplatz der Graumann-Fabrik in Traun.

Weiters wurde ein Färbe- und Wasch-Jigger zum Stückfärben von Rucksack-Stoffen mittels Schwefelfarbstoffen angeschafft, auch Papier zu Papiergeweben verarbeitet und Stoffe für Sandsäcke produziert. Große wirtschaftliche Erschwernisse durch Erzeugungsbeschränkungen, Verkaufsverbote, Zwangsablieferung edler Waren an das „Aerar“ (an staatliche Stellen), Beschlagnahme in der neutralen Schweiz gekaufter Zwirne und Garne sowie Zahlungsverbote von Schulden in fremder Währung auch an das neutrale Ausland.

Färbejigger in der Trauner Fabrik.

Hedwig und Rudolf Lang anlässlich dessen 50. Geburtstages 1916 mit den Söhnen Rudi (links), Willy und Fritz (rechts).

„Während des Krieges entstanden auch viele Lücken in der Gefolgschaft, die teils durch Einrückungen, aber auch durch den Tod vor dem Feind entstanden waren. Auf dem Felde der Ehre blieben in Wien Hans Fletzer, Fakturist, Slar Joahann, Magazineur, 1 Handweber. In Haslau: Michael Böhm, Weber, Andreas Winkler, Weber, Johann Neumeister, Weber, Johann Fischer, Weber. In Traun der Spulmeister Ferdinand Deinhammer.“ (aus der Familienchronik)

Am 21. November 1916 – nach fast 68 Jahren Regentschaft – starb Kaiser Franz Joseph I. Sein Nachfolger wurde Kaiser Karl I. – der letzte Kaiser der Monarchie. Zwei Jahre später wird er mittels schriftlicher Verzichtserklärung demissionieren, um im März 1919 dann Österreich in Richtung Schweiz zu verlassen, um dort mit seiner Familie ins Exil zu gehen.

Teile der Trauner Belegschaft vor dem Weberei-Ausgang (aufgenommen im August 1915).

1917

Die Wirtschaftskrise und die Inflation der Nachkriegsjahre brachten auch die Firma Graumann in eine finanziell schwierige Lage. Es kam zum Verkauf der Spinnerei-Maschinen. Um die Weberei anzukurbeln, wurden Weber aus dem firmeneigenen Betrieb in Haslau (Böhmen) angesiedelt.

Maschinenhaus der Trauner Fabrik.

Aber es gab auch Erfolgsmomente. In Abb. 57. links hinten an den auf Hochglanz aufpolierten Maschinen steht Herr Kammesberger. Man beachte auch die beiden Werkzeugboards mit den übersichtlich angeordneten Schraubschlüsseln an der Fabrikswand. Interessant auch der Vergleich mit dem Maschinenhaus-Foto aus dem Jahr 1944.

Am 15. November 1917 feiert das Unternehmen seinen 100-jährigen Bestand. Karl Jäger schrieb zu diesem Anlass ein langes Gedicht, das in einer seiner Passagen der Sehnsucht nach Frieden Ausdruck verlieh:

„Und wie im Märchen einst ein Kuss –

die Schläfer weckte, jeder muss –

von all den Stühlen träumen still,

bis einst der Engel kommen will

der dann das Wörtlein Friede spricht,

das jäh den bösen Bann zerbricht.“

Modeflanell-Muster aus dem Jahr 1917 (mit Schimmelbefall). Aus den Musterbüchern der Firma Graumann. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.

Der Weltkrieg und seine Folgeerscheinungen brachten eine gänzliche Wandlung in der Struktur der Baumwollwirtschaft. Bis dahin beherrschte Großbritannien mit vollster Überlegenheit die Baumwollwaren-Erzeugung. In diesem Land, das durch seine Handelsbeziehungen mit Indien die Baumwollwaren am europäischen Markt etabliert hatte, waren am Anfang des 18. Jahrhunderts die wichtigsten Erfindungen für die Mechanisierung der Baumwollverarbeitung gemacht. Die mechanischen Spindeln aus England, die sogenannten Mule-Spindeln, schufen erst die Voraussetzung für das Entstehen der mächtig wachsenden Baumwollwirtschaft. Zur Bedienung der mit Mule-Spindeln bestückte Maschinen brauchte man enormes Geschick und viel Erfahrung. Durch Ausfuhrverbote von mechanischen Webstühlen suchte sich Großbritannien seinen Technologievorsprung zu sichern.

1918

1918 war der Krieg verloren, die Monarchie brach zusammen. Die geänderten Machtverhältnisse, viele neue Erfindungen, der Ausbau der Verkehrswege (nun zusätzlich auch Straßen!) und das Fortschreiten der Globalisierung veränderten auch die Mode. Neue Stoffe waren angesagt. Leicht und luftig sollten sie sein; dazu leicht waschbar. Der Siegeszug von Baumwolle begann und Graumann wurde zum „Big Player“ bei Frottierwaren aller Art.

1918 Hof Kranzgasse 5: Josef Lang 54-jährig (vorne Mitte) umgeben von seinen MitarbeiterInnen. In späteren Jahren übernahm Josef Lang einen Großteil der Musterei, die Produktion von Frottierartikeln, Piqué-Decken, Piqué-Brosché usw.

Baumwolle vermag bis zu einem Fünftel ihres Eigengewichtes Feuchtigkeit aufzunehmen. Webt man Baumwollstoffe so, dass sich an den Webverbindungen Schlingen ergeben, und verwendet man dabei mehrfach gezwirntes Effektgarn, vergrößert sich die Oberfläche des Tuches so sehr, dass es eine noch größere Menge Wasser aufnehmen kann. Das macht Frottierwaren ideal zur Produktion von Handtüchern, Waschflecken, Geschirrtüchern und Bademänteln.

Graumann Frottierware bester Qualität.

Etwas weniger saugfähig (webtechnisch jedoch hochwertiger) sind Frottierwaren. Im Unterschied zu Frottee werden die Schlingen aus glatten Garnen hergestellt. Die Firma Graumann war einer jener Frottee- und Frottierwarenhersteller in Österreich, die von Anfang an diesem immer wichtiger werdenden Marktsegment beteiligt waren. Es trug maßgebend am Geschäftserfolg bei. Der gute Ruf der Graumann-Erzeugnisse verbreitete sich mit den Jahren in alle Welt.

Frottierhandtücher aus den Musterbüchern der Firma Graumann. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.

1920

Nachdem Rudi Lang 1917 als Einjähriger Freiwilliger zur Artillerie einrückte, kam er noch im selben Jahr an die russische, zu Pfingsten 1918 an die italienische Front und rüstete 1919 als Fähnrich dekoriert mit der silbernen Tapferkeitsmedaille ab. Nach einigen Ausbildungen kam er Ende 1920 nach Traun, wurde als öffentlicher Gesellschafter in die Firma aufgenommen und leitete die Fabrik bis 1933.

1920 brachen in der Trauner Fabrik Streiks aus, deren Konfliktpotenzial durch betriebsfremde Personen zusätzlich geschürt wurde. In Traun gab es am 25. August 1920 wieder ein Hochwasser.

Böhmische Villa (Traun Nr. 121, erworben 1900, ehemals Roithnerhaus) wegen der aus Böhmen übersiedelten Weber so getauft.

Ursprüngliches „Portierhaus“ aus dem Jahre 1800 Richtung Kirche.

1921

1921 musste Rudolf Lang oft nach Haslau und Prag fahren, da durch die Auflösung der Monarchie die Haslauer Fabrik „über Nacht“ ein selbständiges Unternehmen im Ausland wurde. Da dadurch auch die Finanzierung durch die Wiener Zentrale wegfiel, musste an diesem Standort nun mit Bankkapital gearbeitet werden. Sowohl in der Tschechoslowakei als auch in Österreich waren die Fabriken durch Rohstoffmangel sehr unterbeschäftigt – die Umsätze fielen. Zusätzlich ging durch die Inflation das Betriebskapital verloren. Zwei Jahre später waren 10.000 Kronen nur noch 1 Schilling wert. Auch die Kriegsanleihen waren wertlos geworden.

1924

1924 setzte wieder ein bemerkenswerter Betriebsaufschwung ein, der allerdings nur sechs Jahre dauern sollte (siehe dazu die Ausführungen zum Jahr 1930). Elektrifizierung der neuen Weberei.

Schlichterei der Trauner Fabrik mit Schlichtmeister Wiesinger.

Flugaufnahme aus 1924. Links Erweiterung der Weberei Ost, oberhalb Dach vom „Bader-Haus“ sowie „Böhmische Villa“. Direkt neben dem „Lang-Haus“ das Dach vom „Hummelgütl“ an der Bahnhofstrasse 6. Im Hintergrund die Firma Feurstein.

Im Vordergrund rechts die Färberei, links Turbinenhaus mit dem Welser Mühlbach, dahinter die Spinnerei noch mit dem alten Schlot, heute das „Herrenhaus“.

1925

„1925 wurde die Elektrifizierung der Wasserkraft vorgenommen und durch die Aufstellung eines 50 PS Motors in einem kleinen Anbau in der Fabriksgasse die Weberei elektrisch angetrieben, sodass die direkte Transmissionsverbindung von der Turbine aus über den Hof mit einem zweimaligen Kegelradantrieb kassiert werden konnte. Gleichzeitig wurde der alte Schornstein abgetragen. Ins Webereiobjekt wurde sowohl von der Dampfmaschine als auch elektrisch durch den Motor die Kraft übertragen.“ (Original Fritz Lang)

Das mit Amerika eingesetzte Geschäft bedingte im Jahr 1925 die Errichtung einer Chenille-Erzeugung in Traun. Es wurde in den Jahren 1927 bis 1929 60 Kisten per Monat nach Amerika exportiert.

1926

Von 31. Mai bis 30. November 1926 nahm Graumann an der „Sesquicentennial International Exposition“ in Philadelphia teil. Sie wurde anlässlich des 150-jährigen Jubiläums zur Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten als „world’s fair“ veranstaltet. Die Firma Graumann wurde dort mit einer „Medal of Honor“ ausgezeichnet.

Medal of Honor, Philadelphia 1926.

1927

Am 28. Februar 1927 wurde die neue Tarifordnung eingeführt, wonach der Stundenlohn eines Webers bzw. einer Weberin auf 52 Groschen basierte. Als Vergütung für Akkordarbeit wurde ein Zuschlag von 15 Prozent festgelegt. Die Wochenarbeitszeit betrug 48 Stunden. Charles Lindbergh flog non-stop die Strecke New York – Paris und überquerte damit als erster Pilot der Flugfahrtgeschichte im Alleinflug den Atlantik.

1928

Das Foto zeigt die Fabriksfeuerwehr im September 1928. In der Fotolegende sind die Namen folgender Kutscher bzw. Feuerwehrleute angegeben (von links nach rechts): Franz Herzog, Franz Muckenhuber, Franz Maier, Johann Wiesinger, Josef Schuster, Johann Schwarz, Josef Lugmaier, Franz Hanenberger, Josef Mach, Alois Kraml, Gabriel Haslauer, Franz Schuster, Franz Falkner, Alois Machold, Johann Eder, Alois Baier, Peter Braunsperger, Johann Andexlinger und Franz Eitelberger.

Fabriksfeuerwehr der Firma Graumann im Jahr 1928 vor dem „Magazin“.

1929

Gut ein Jahrzehnt nach dem Ersten Weltkrieg vollzog sich eine tiefgreifende und anhaltende Änderung der Mode. Dies betraf ganz allgemeine fast alle Kleiderstoffe, im Speziellen jedoch Frauenkleidung und Unterwäsche. Wäsche, die jahraus, jahrein in gleicher Qualität und auch in annähernd gleichen Mengen Absatz gefunden hatten, blieb in den Verkaufsregalen liegen. Der Stoffverbrauch zur Herstellung von Kleidung ging erheblich zurück. Parallel dazu stieg die Nachfrage nach leichten Stoffen und Wirkwaren. Mischgewebe aus Kunstseide und Baumwolle, später auch aus Zellwolle und Baumwolle wurden in immer neuen Kombinationen auf den Markt gebracht. Die Textilindustrie musste sich auf eine immer größere Varianz an Stoffarten und Stoffqualitäten einstellen.

Im Februar 1929 wurde die Schutzmarke wieder eingeführt und registriert. Als Vorbild fanden die seinerzeit von Friedrich Graumann verwendeten Warenetiketten „Zum Herrnhuter“ Verwendung.

Am 24. Oktober 1929 erfolgte der große Börsen-Crash in Amerika („Black Thursday“). Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft waren enorm. Schon einen Tag später („Black Friday“) brachen auch die Kurse an vielen anderen Börsen der Erde ein. Die Hochkonjunktur der Zwischenkriegszeit fand ihr abruptes Ende. Die Weltwirtschaftskrise bescherte der Firma Graumann schwere Verlustjahre.

Objekt aus den Musterbüchern der Firma Graumann. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek

In dieser äußerst schwierigen Zeit erfolgte der Eintritt von Dipl. Ing. Willi und Fritz Lang als öffentliche Gesellschafter. Ersterer hatte 1924 den Elektro-Ingenieur gemacht, einige Monate bei A.S. Herrmann in New York praktiziert und bereits in Wien und Haslau gearbeitet. Fritz Lang hatte zunächst den Abiturientenkurs der Bundeslehranstalt für Textilindustrie in der Wiener Spengergasse besucht, war danach schon zwei Jahre in Traun tätig und praktizierte weitere zwei Jahre in verschiedenen Färbereien und Betrieben der deutschen I.G. Farbenwerke.

1930

Aufschwung des Exportgeschäftes in die USA. In den Vereinigten Staaten erfolgte der Vertrieb nicht unter der Marke „Graumann“ und „Made in Austria“, sondern unter „Aristex“ und „Made in Czechoslovakia“ – was sich später als Marketing-Nachteil entpuppte.

Aristex Reg. U.S.A. Guaranteed fAST Color. Made in Czechoslovakia.

Die Jahresumsätze betrugen rund 280.000 Dollar, der Hauptteil der Lieferungen bestand aus handgewebten Artikeln, Frotté und Chenille (Gewebe mit samtartiger Oberfläche). Auch im Inland und im Geschäft mit der Tschechoslowakei florierten die Verkäufe. Der Jahresumsatz stieg auf über 5 Millionen Schilling. Da jedoch die Produktion hohe Kosten verursachte, gab es in der Unternehmensbilanz einen Verlust. Mit Einsparungsaktionen und Einführung der Kurzarbeit auf 42 Stunden versuchte man gegenzusteuern.

Den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zum Trotz wurde zu diesem Zeitpunkt die Schlosswiese und das Schuhmacherhaus Nr. 348 gekauft, und somit das Fabriksgelände beträchtlich erweitert. Den bisher von Wien aus erfolgten Warenversand verlegte man nach Traun. In diesem Zusammenhang musste man natürlich auch ein großes Warenlager einrichten (zuerst nur im Appreturgebäude, dann im Großen Saal, der zur Hälfte abgetrennt wurde). Der Wert des Warenlagers betrug zum Zeitpunkt der Übersiedlung über 1 Millionen Schilling.

Da passt alles: die Schlinge, das Gewebe, die Farbe, der Saum. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek

In den 1930-er Jahren begann auch der Aufschwung der Industrien des Fernen Ostens. Überbevölkerung und geringer Lebensstandard in China bewirkten ein konkurrenzlos niedriges Lohnniveau. Im Textilbereich war es die japanische Baumwollindustrie, die zunehmend an Bedeutung gewann und gravierende Marktverschiebungen bewirkte. Wie ungleich die Produktionsvoraussetzungen waren, veranschaulicht folgende Statistik: Setzte man die japanischen Lohnkosten pro Ballen Rohbaumwolle mit 100 an, betrugen jene in England 238 Prozent, jene in Deutschland, Frankreich und Italien rund 200 Prozent.

1930 wurde die Elektrifizierung fortgesetzt, indem die Lichtstromanlage ans Drehstromnetz kam. Die alte Gleichstromanlage, die bislang die Beleuchtung gespeist hatte, wurde nach Haslau übersiedelt. Weiters wurden Turbinen und der Dampfmaschinen-Generator parallel geschaltet. Durch die Anschaffung eines Widerstandsreglers wurde der Überlastungsschutz für die Turbinen optimiert. Das Pferdefuhrwerk wurde durch einen Personenkraftwagen ersetzt. Rudolf Lang – zu diesem Zeitpunkt im 64. Lebensjahr – machte die Führerscheinprüfung.

1932

1932 wurde die Trauner Fabrik sechs Wochen lang stillgelegt und ein sogenanntes „Krisenopfer“ erbracht. In Wien, Traun und Haslau mussten Kündigungen ausgesprochen werden. Die schweren Verluste führten nach langen und schwierigen Verhandlungen zu einem „Moratoriumsentwurf“ der Banken, die die Zitierung sämtlicher Außenstände, Verpfändung des Warenlagers und der Realitäten in Traun, Wien und Haslau, eine Ausstellung von Wechseln und ein Kontrollrecht für den gesamten Geschäftsbetrieb vorsah.