Johann Friedrich Grohmann

1786

Johann Friedrich Grohmann kam am 14. Oktober 1786 zur Welt. Sein Vater war Mühlbursche in Kloster Zinna (bei Jüterborg, südlich von Potsdam, in Brandenburg, damals Preußen). Das Kind wurde evangelisch getauft und bekam exakt den Namen seines Vaters – wie dies für uneheliche Kinder üblich war. Seine Mutter, Johanna Dorothea Thiele, war die Tochter des Hüfners Christian Thiele in Neuhof. Nur ein Jahr nach der Geburt von Johann Friedrich heiratete sie den Leinenweber Christian Gottfried Ball aus Jüterborg und nahm Johann Friedrich in diese Ehe mit. Zur Schule ging ihr Sohn im Kloster Zinna, das Weberhandwerk erlernte er bei seinem Stiefvater. Dieser sprach ihn vermutlich auch frei (Lehrabschluss) und regte an, dass er auf Wanderschaft gehen möge (Praktikum in externen Betrieben, um sich weiteres Fachwissen anzueignen und Neues kennenzulernen).

Wappen der Familie Grohmann.

1796

Am 2. März 1796 übernahm Napoleon I. (1769-1821) als „Napoleon Bonaparte“ den Oberbefehl über die Französische Armee. Seine anfänglichen und mittelfristigen Erfolge als General, eine gut ausgerüstete Armee und und seine aggressive Politik gegenüber den anderen europäischen Herrscherhäusern lösten gravierende politische Umwälzungen in Europa aus. In drei „Koalitionskriegen“ verbündeten sich die in ihrer Existenz bedrohten Länder und traten in blutigen Schlachten gegen Napoleon an; zuerst Österreich und Preußen gegen Frankreich, sieben Jahre später Österreich, England und Russland gegen Frankreich und weitere sechs Jahre später Österreich und Russland gegen Frankreich. Verloren haben dabei alle – die Bevölkerungen aller Länder mussten enorme Entbehrungen erdulden. Diese betrafen mit Sicherheit auch die Familien Thiele, Grohmann und Ball in Jüterborg und Neuhof.

1801

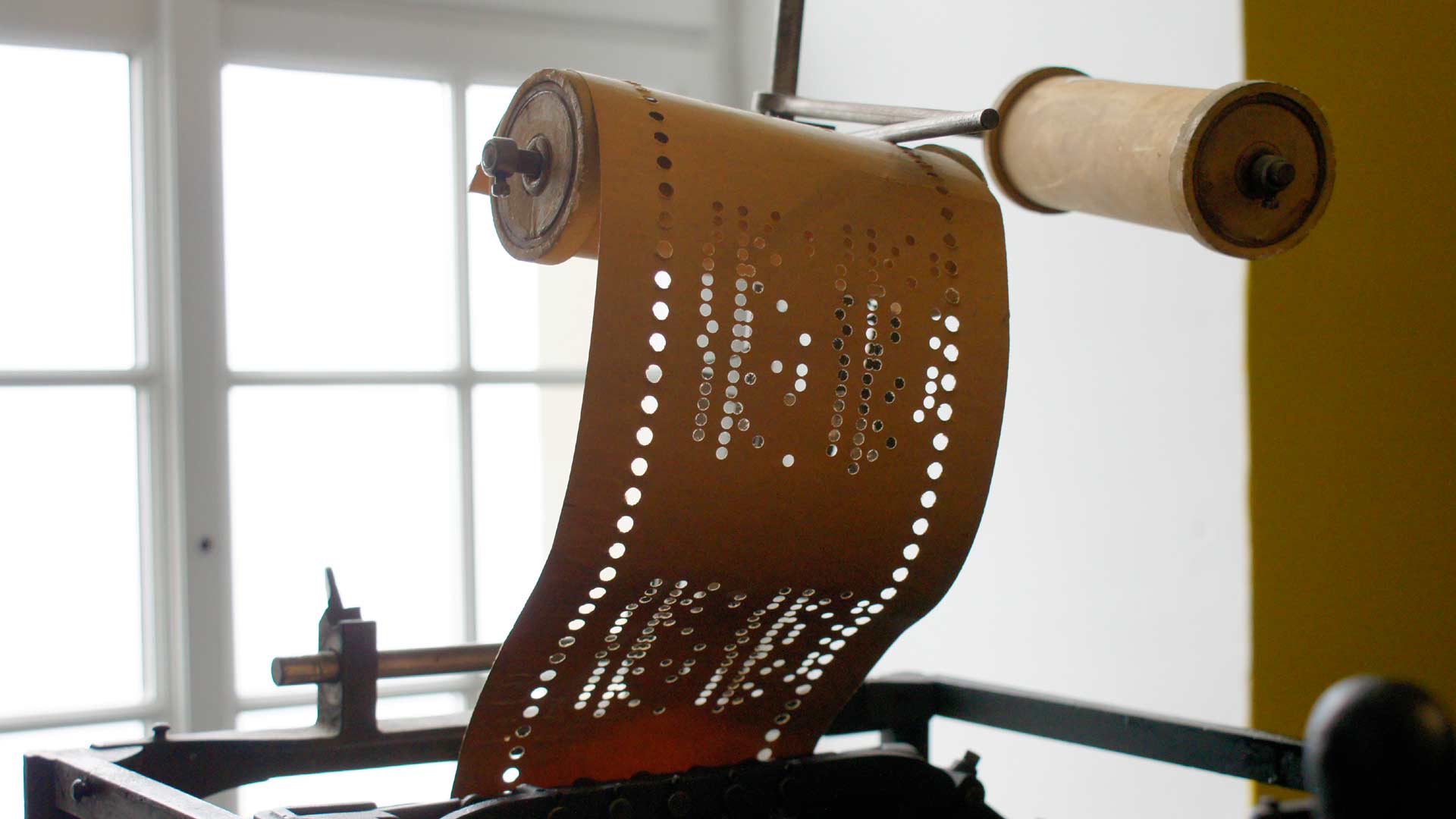

Die Hinweise verdichten sich, dass der mechanische Webstuhl im Mühlviertel erfunden worden ist. Die Idee dazu hatte sich der Erfinder möglicherweise von den Spieluhren abgeschaut: Man dreht eine Walze, auf der Erhebungen („Nocken“) angeordnet sind, die „nach Programm“ eine Reihe von metallischen Klangstreifen hochheben und beim Verlassen anklingen lassen. Die Summe der Anklänge ergibt die Melodie. Bei den ersten Mühlviertler Webstühlen war es ähnlich: Eine Nockenwalze bzw. eine Serie von Nockenstreifen hob einen bestimmten Abschnitt von Kettfäden hoch, das Weberschiffchen schoss durch, die nächsten Nocken kamen an die Reihe, das Weberschiffchen schoss wieder durch und so weiter und so fort. Von dieser Zeit an bestimmte nicht mehr der Mann bzw. die Frau am Webstuhl das Muster, es war die Walze mit ihrer Anordnung von Nocken. Der Berufsstand des Programmierers war geboren, die Stunde der Industriellen hatte geschlagen und die Weber und Weberinnen an den Maschinen wurden zu Erfüllungsgehilfen.

Nockenreihen. Detailaufnahme einer Webmaschine aus dem Textilmuseum in Haslach an der Mühl. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Andreas Hollinek.

Josef Maria Jacquard war als Kind ein sogenannter „Ziehjunge“ gewesen. Er – und Tausende andere Kinder seiner Zunft – hatten oben am Webstuhl gesessen und nach Vorgabe der Erwachsene die Kettfäden-Abschnitte hochziehen müssen. Statt einer Nockenwalze verwendete Jacquard Lochkarten. Seine Programmier-Variante: Loch = Hochheben, kein Loch = Belassen. Mit jeder neu gestanzten Serie an Lochkarten kamen neue Muster auf den Markt. Die Stunde der Textilmuster-Vielfalt hatte geschlagen. Diese Weiterentwicklung der Webmaschine führte bei den Webern zu großem Unbehagen – war doch nun absehbar, dass solche Maschinen Tausenden von ihnen ihren Job kosten würden. Napoleon stellte sich jedoch an die Seite des Erfinders, berief Jacquard ans „Conservatoire des arts et métiers“, spendierte Jacquard eine lebenslange Rente und ehrte ihn mit dem Kreuz der Ehrenlegion (Quelle: www.deutsches-museum.de/sammlungen/meisterwerke/meisterwerke-ii/webstuhl).

Webmaschine aus dem Textilmuseum in Haslach an der Mühl. Foto © Textiles Zentrum Haslach / Josef Fallnhauser.

Noch viele Jahrzehnte später ließen sich die Erfinder von Jacquards Lochkartensteuerung inspirieren. Zwei Beispiele: der Stickautomat von Joseph Arnold Gröbli (1850-1939) und die Fotosatzmaschinen der Firma Bobst, die Mitte der 1980-er Jahre Lochstreifen als Datenträger für den Satz verwendeten – ehe diese durch „Floppy Disk“ (flexible Magnetplatten zur Speicherung von Computer-Codes) ersetzt wurden. Das Prinzip „kein Loch / Loch“ entspricht den modernen Computer Codes („nein / ja“ bzw. „0 / 1“) – kann also durchaus auch als Initialzündung für das Computer-Zeitalter gesehen werden.

Aufnahme eines Stickautomaten aus dem „Museum im Kornhaus“, CH-9400 Rorschach, Schweiz – www.museum-rorschach.ch. Foto © Andreas Hollinek.

1805

In den Morgenstunden des 2. Dezember 1805 begann die Schlacht bei Austerlitz. Drei Kaiser standen mit ihren Soldaten einander gegenüber: Napoleon I. auf der einen Seite, Kaiser Franz II. und Zar Alexander I. auf der anderen. Die Erwähnung dieses Ereignisses soll auch aufzeigen, wie sehr Kriege den wirtschaftlichen Aufschwung hemmen. Solange „da draußen“ Schlachten tobten, war es auch für Webergesellen viel zu gefährlich, auf Wanderschaft zu gehen. Und in den langen Phasen der politischen Ungewissheiten war es den Unternehmen unmöglich, Vorwärtsstrategien und Innovationskraft zu entwickeln. Dies ist – damals wie heute – nur dann möglich, wenn Friede herrscht und die politischen Rahmenbedingungen verlässlich sind.

1812

In Sternberg in Mähren (tschechisch Šternberk; rund 20 Kilometer nördlich von Olmütz), Lichtenthalerstraße Nr. 49, wird Josef Lang (im Taufschein Josef Karl Lang) geboren. Als ältester Sohn des bürgerlichen Webereimeisters Josef Lang und der Anna Katharina Lang (geb. Ludwig; Tochter eines Schuhmachermeisters) wird er sich einmal – wie sein späterer Schwiegervater – als Webergeselle auf den Weg machen und nach Wien ziehen. Als Josef Lang geboren wurde, litt Sternberg noch ganz unter den Folgen einer Typhusepidemie, die sechs Jahre zuvor rund 2400 Bürgern und Bürgerinnen das Leben gekostet hatte. Mähren war damals unter der Regentschaft von Joseph II., der am 29. November 1780 von seiner Mutter, Maria Theresia, u.a. die Königreiche von Österreich-Lothringen, Ungarn und Böhmen geerbt hatte.